「広告費をかけているのに、なかなか利益につながらない……」

そんなモヤモヤを抱えていませんか?

2025年2月、株式会社ゴンドラが主催した無料オンラインセミナーでは、「広告費のムダを減らし利益を最大化する3つの方法」をテーマに、広告費を“売上”につなげるための具体策をたっぷり解説しました。

本記事では、以下の内容を詳しくまとめています。

- 昨今の広告運用では広告費のムダが生まれやすい理由

- 従来のCPA重視で広告運用することのリスク

- 今後の広告運用で注目すべきKPI

- 広告運用の成果最大化に有効な施策・戦略

- KPI変更により広告成果を向上させた成功事例

- KPI変更時の課題と解決策

本記事をご覧いただくことで、広告費を“利益”に直結させる具体的な道筋がみえてきます。広告運用に課題を抱えているマーケター・経営層の方は、ぜひ改善のヒントにしてみてください。

セミナーで使用した資料は以下のボタンからダウンロードいただけます。より詳細な事例や実践ポイントを確認したい方は、ぜひ資料もご活用ください。

INDEX目次

「広告費のムダ」は、なぜ問題なのか?

結論から言えば、「広告費がムダになっている」のではなく、「広告費を“契約”につなげる設計ができていないこと」が、昨今の広告運用における大きな問題となっています。

今までは、“反響数”をいかに効率よく集めるかが重要視されていました。しかし、これからは“契約につながる反響”をどう獲得するかが求められるようになっています。

言い換えると、“CPA(1件のコンバージョン獲得単価)”を成果の評価軸にしていると、数値は良好なのに売上が伸びないというズレが起きやすくなっているということです。

広告費の“ムダ”が生まれる根本には、このような「市場環境の変化」と「KPI設計の課題」があります。まずは、広告費のムダが顕著になってきた原因を探っていきましょう。

市場環境の変化

「広告の効果が落ちてきた」

「前と同じ施策なのに、なぜか売上が伸びなくなってきた」

上記のような課題には、市場環境そのものが変化していることが大きく影響しています。

特に押さえておきたいのが、以下の4つの変化です。

- 市場規模の縮小

- 市場の競争激化

- 原価の高騰による利益率の低下

- 広告ターゲティング精度の低下

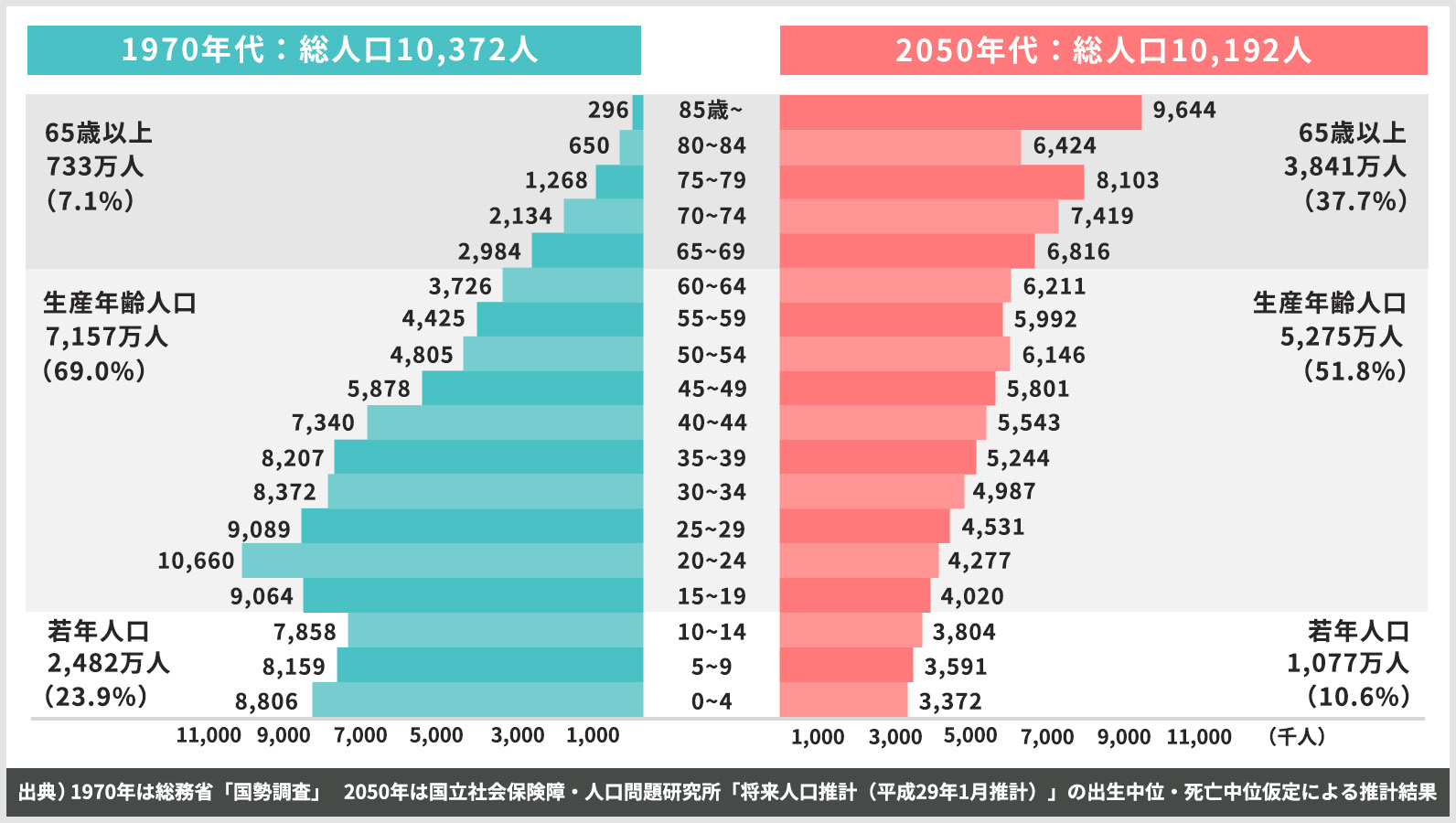

日本では少子高齢化による人口減少が申告しており、2050年には生産年齢人口(15〜64歳)が全体の約50%にまで減少すると予測されています。つまり、そもそものターゲット層が縮小しているのです。

デジタル技術の普及によりWeb広告への参入障壁が下がったこと、原材料費や人件費の上昇により利益率が圧迫されていることも、大きく関係しています。さらに、プライバシー保護の流れからCookie規制が進み、かつてのようなターゲティング精度が保てなくなってきたことも無視できません。

このような環境変化に対応しながら広告の効果を最大化するには、広告戦略の抜本的な見直しが不可欠なのです。

なおゴンドラでは、Web広告運用者122名を対象に、Cookie規制の影響に関するアンケート調査を実施しています。調査結果については、こちらの記事でご覧ください。

獲得につながるKPI設計ができていないから

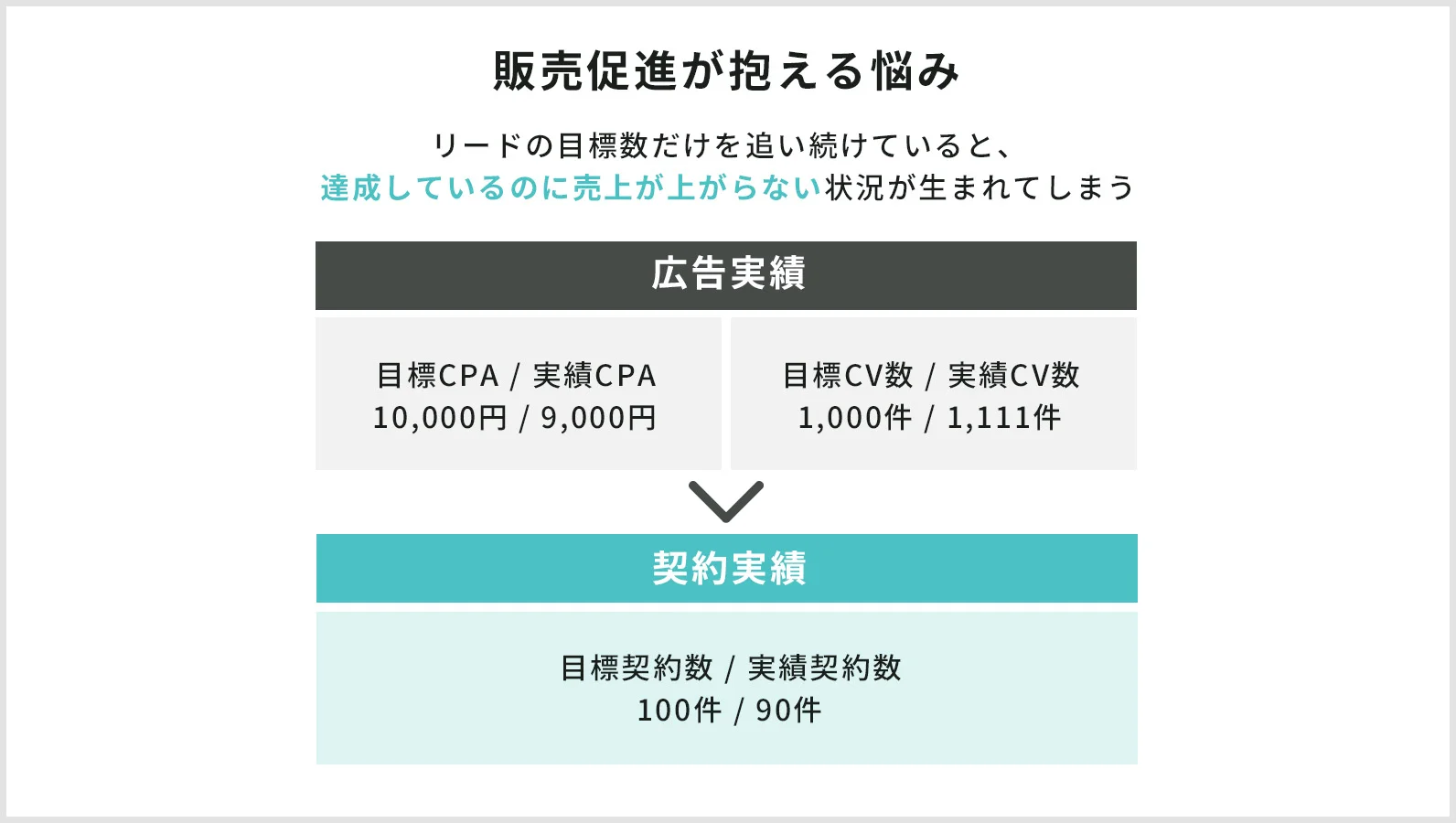

CPAやCV数が目標を達成していても、「売上が伸びない」という課題を抱える企業は少なくありません。これは、リード数のみをKPIとして設定している場合に起こりやすい現象です。

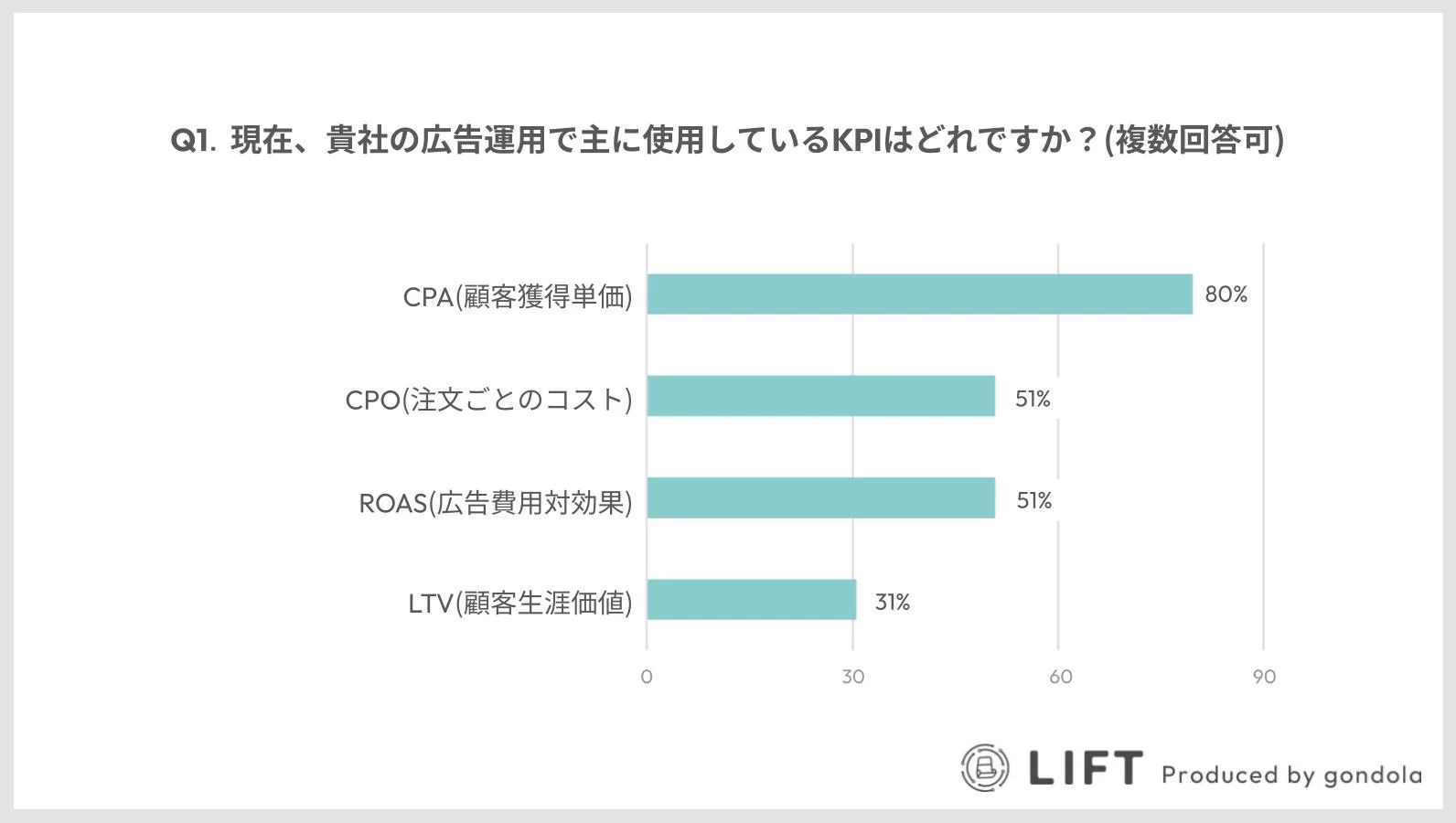

たとえコンバージョン単価(CPA)が低くCV獲得数が順調でも、質の低いリードが多ければ、最終的な契約数や売上にはつながりません。実際、ゴンドラが2024年11月に収集したアンケートによると、「広告運用の成果が必ずしも収益に直結していないこと」や、「顧客の継続的な価値創出」に課題を感じている広告運用者が多いことが判明しています。

重要なのは、「受注につながるリード」を創出できているかを指標として設計することです。そのためにはCPAだけではなく、ROAS(広告費用対効果)やCPO(契約単価)もふまえた設計が必要となります。

「リード数」から「売上貢献」に視点を切り替えたKPI設計が、広告の費用対効果を最大化する第一歩となるのです。

なお、ゴンドラが実施した「Web広告運用における重要業績評価指標(KPI)の最新動向に関する調査」については、こちらからご覧ください。

今後の広告運用で注目すべきKPIは「CPO」と「ROAS」

これからの広告運用で成果を出すために、押さえておきたいのが「CPO(Cost Per Order)」と「ROAS(Return On Advertising Spend)」という2つのKPIです。

「CPAで獲得できた=OK」ではなく、そのリードが本当に契約に至ったかどうか、そして広告費に対していくら売上があったのかまで把握することが、利益最大化のカギになります。

CPOとは

CPOは、1件の契約(注文)を獲得するためにかかったコストを指します。資料請求やお問い合わせといったアクションを取っただけの“リード”ではなく、「実際に契約が成立したか」という“成果の質”を重視する指標です。

例えば住宅業界なら、Web広告経由で得られた反響から、「最終的に家を建てた人が何人いて」「そこにいくらかかったか」を計測します。CPOを見れば、契約につながる媒体/つながらない媒体を判断しやすくなるでしょう。

ROASとは

ROASは、広告費に対して得られた売上の比率です。「広告にいくらかけて、いくら回収できたのか?」という投資対効果を示す指標で、特にECやサブスクリプションビジネスなど売上管理が明確な業種にマッチします。

例えば、10万円の広告費で50万円の売上が出たなら、ROASは500%となります。CPAだけではわからなかった「媒体ごとの費用対効果の良し悪し」も、ROASなら一目瞭然です。

CPA至上主義で広告運用するリスク

CPAは、1件のコンバージョンにかかった広告費を示す指標で、広告の“反響数”を評価したいときに活用できます。

しかし、CVしたユーザーが実際に契約・購入に至るかどうかまでは、CPAでは判断できません。

CPAを指標にする際の落とし穴

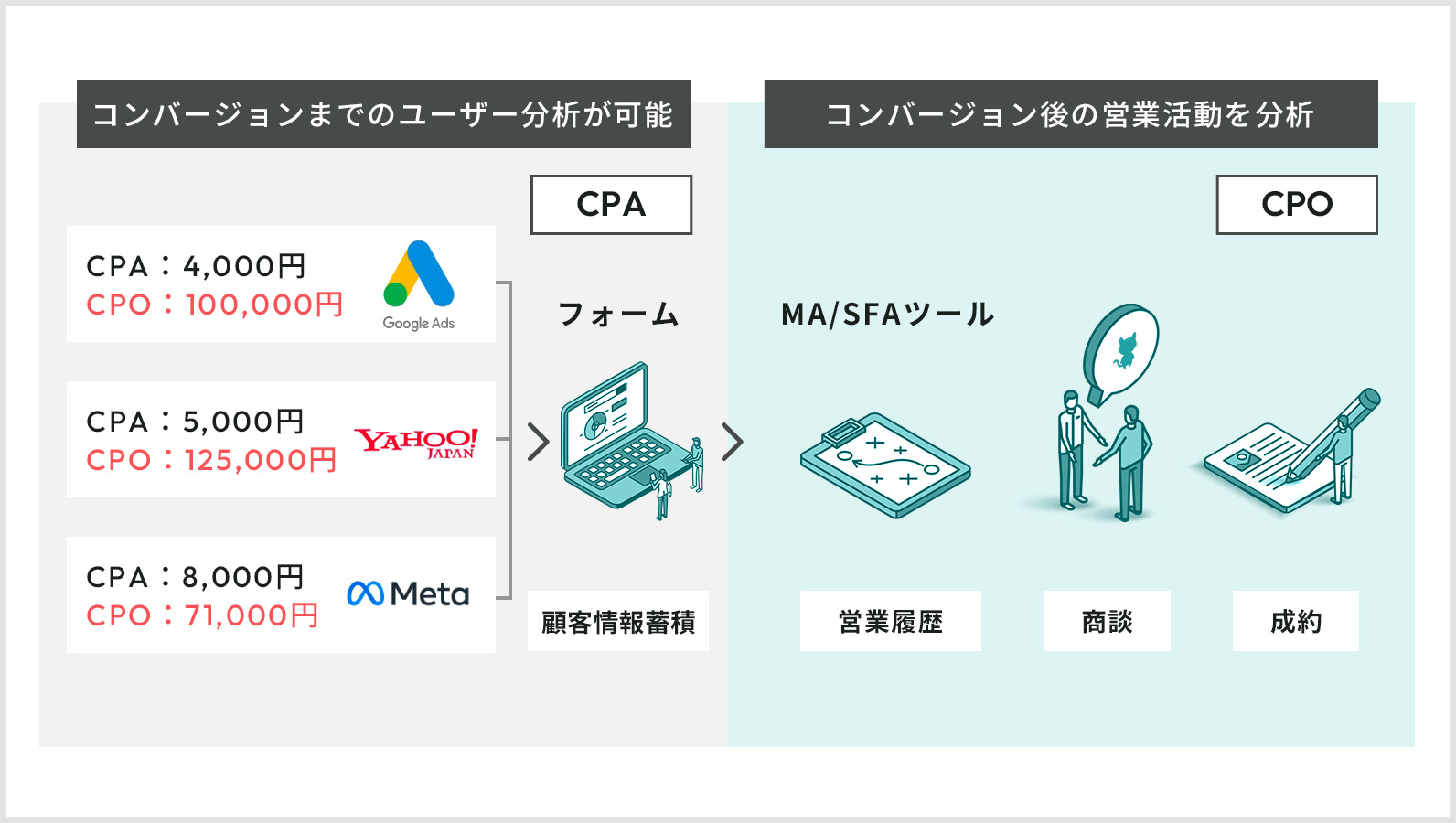

例えば、Google広告でCPAが4,000円、Yahoo!広告で5,000円、Meta広告で8,000円だった場合、一般的には「Metaは非効率」と判断されがちです。

しかし、契約単価(CPO)まで可視化すると、評価は一変します。もしMetaからのCVが最も契約につながっていれば、むしろMetaこそが最も“利益に貢献している広告媒体”となるためです。

つまり、目の前の数値だけで判断してしまうと、本当に効果の高い施策を見落とすリスクがあるのです。

CPAの数値だけを根拠に媒体の出稿比率を調整すると、“獲得効率はよくても契約につながらない媒体”に広告費が偏ってしまう場合があります。その結果、「広告からの問い合わせは多いのに売上が伸びない」「質の悪いリードばかり集まる」という、本末転倒な状況が起きやすくなるのです。

この状態に陥るのを防ぐには、「CPAの先にあるKPI=CPO・ROAS」までを視野に入れた指標設計と評価体制が重要となります。

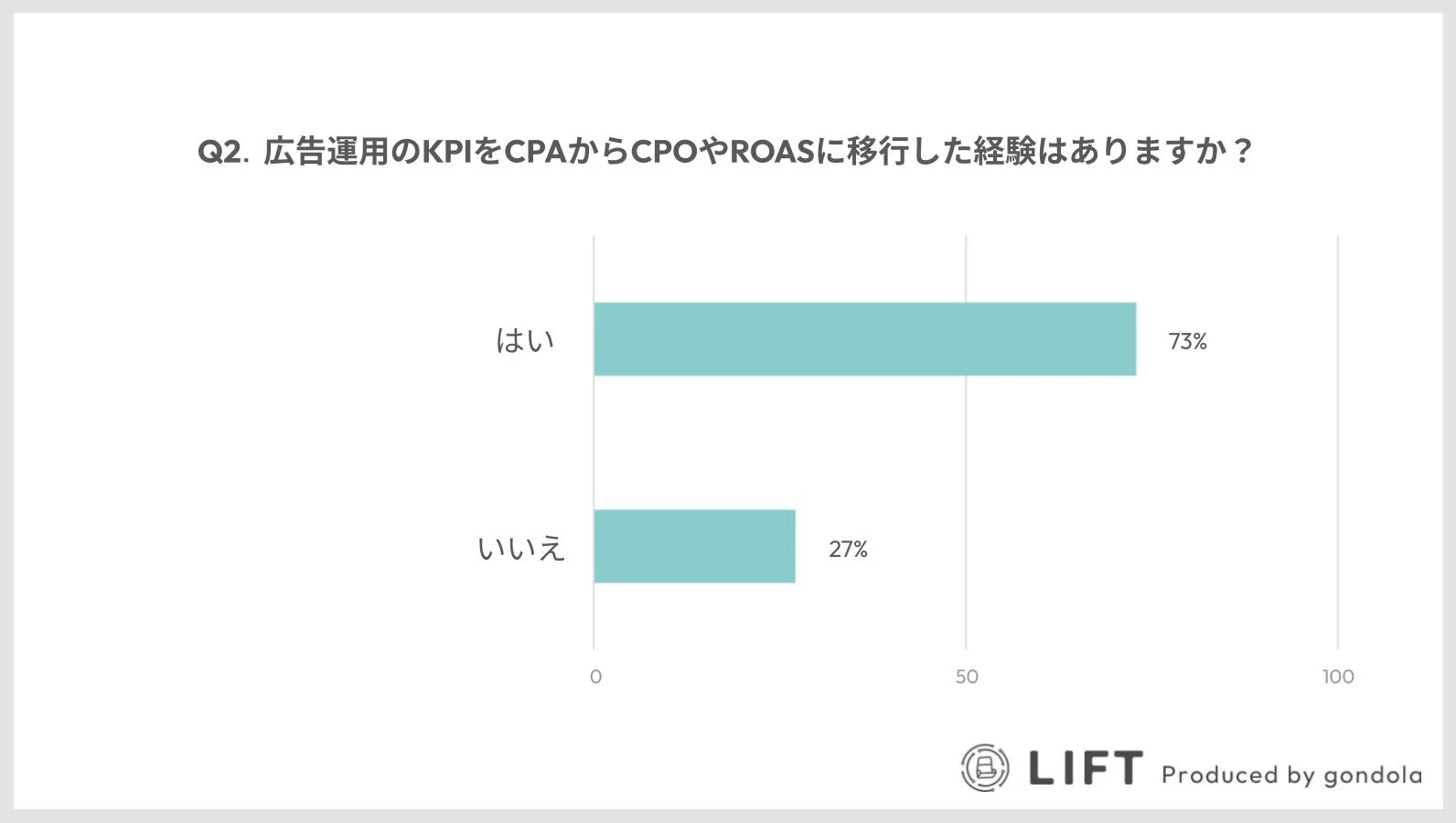

KPIを変更する企業は増加傾向にある

ゴンドラが2024年11月に行った広告担当者向けアンケートでは、約7割の企業が「KPIをCPAからCPOやROASへ変更した経験がある」と回答しました。このことから、CPAをKPIにする運用に限界を感じ、“成果重視”のKPIへシフトする企業が確実に増えていることがわかります。

今後の広告運用では、「いかに売上・利益に直結するリードを獲得できるか」がますます問われていきます。目の前のCPAにこだわるのではなく、CPO・ROASといった“出口”に目を向けた設計に切り替えることが、Web広告運用者の急務だといえるでしょう。

「CPO」と「ROAS」向上の広告運用に有効な施策

CPOやROASに切り替える際、単に使用する指標を変えるだけでは意味がありません。「計測できる状態を整えること」と「指標に沿った施策に変えること」の両方があってこそ、利益につながる広告運用が実現します。

ここでは、そのために必要な3つのポイントを紹介します。

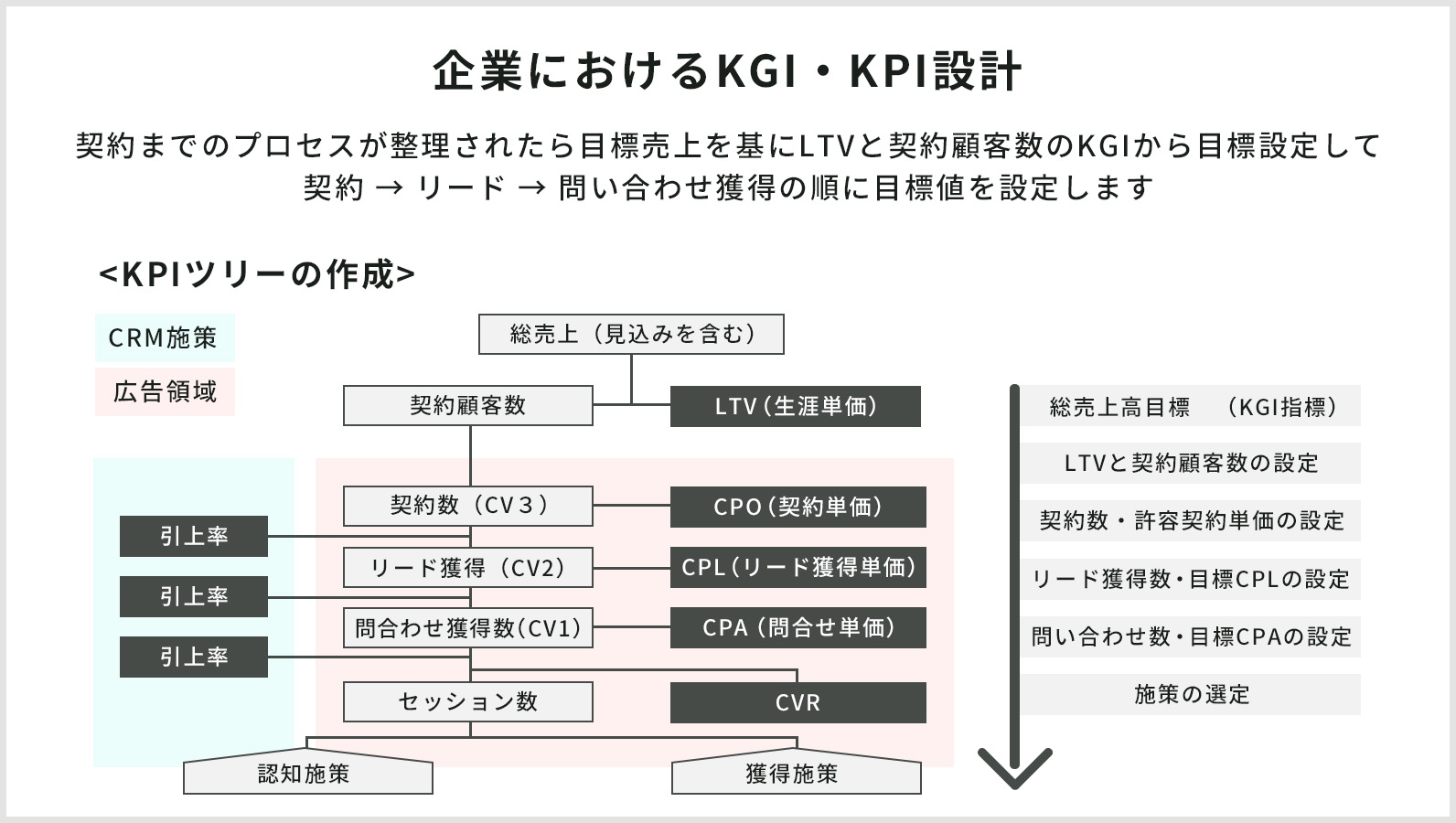

KPI設計の見直し

まずは、自社のビジネスモデルにとって、最も重要なKPIを再設定することからスタートしましょう。

- 売上につながった契約数

- そのために必要なリード数

- そこに至るまでの問い合わせ件数

上記のような「最終的な売上・利益」に直結する指標を整理し、CPAだけでなくCPOやROASまで可視化することが大切です。

最適なKPI設定のプロセスはビジネスによって大きく異なりますが、ここではひとつの例をみてみましょう。

- 契約までのプロセスを整理する

- KPIツリーを作成する

- 各プロセスで全体の目標数として指標になる情報を整理する

- 目標総売上をもとに、LTVと契約顧客数のKGIから目標を設定する

- 契約→リード→問い合わせ獲得の順に逆算して目標値を整理する

- 集客チャネルごとに数字を入れ込み、目標の乖離幅を確認して現状の課題を可視化する

- 目標を達成するためにどの施策を強化すべきかを検討する

このように、KGI(最終目標)から細分化して、広告の最適化ポイントをみつけていくことが重要です。

MAツール・データ環境の整備

CPOやROASを正しく計測するには、マーケティング部門・営業部門のデータ連携が不可欠です。例えば、以下のような工夫が求められます。

- フォーム・MAツール・SFA(営業管理ツール)間でのユニークID連携

- 広告クリックだけでなく、その後の契約・失注情報まで追える仕組みの構築

- 媒体ごとの反響チャネル可視化ツールの導入

成果が計測できないものは、改善することもできません。だからこそ、「見える化の仕組みづくり」こそが、広告運用の土台になります。

マーケティングと営業の一元管理

リードは取れているのに契約に至らない場合は、マーケティング部門と営業がバラバラに動いていることが原因であるケースがほとんどです。部門間でデータ連携を行い、「誰が、どの媒体でCVして、契約に至ったか」を一気通貫で管理しましょう。

例えば、住宅業界では以下のようなフェーズを区分し、それぞれでリードタイムと指標を設定します。

- 反響(CPA)

- 商談(CPL)

- 契約(CPO)

このようにフェーズを分けて、それぞれにリードタイムや判断基準を設定することで、どこにボトルネックがあるのかを探りやすくなります。

MAツールに蓄積されている情報量が多い場合は、現在の運用を変更せずに、区分整理することで効率的な分析を行うことが可能です。月次で見るべきか、四半期で見るべきかは、業界や案件単価によって異なるため、自社にとって適切なサイクル設計も重要なポイントとなります。

契約までの期間や失注理由などのデータも収集・可視化して、改善すべきポイントを明確化していきましょう。

SalesforceやHubSpotのようなツールを使えば、オフラインの契約データを広告学習に活かすことも可能です。キーワード単位で受注率、受注単価、ROASを追いながら、目の前のCPAではなく、「本当に契約につながっているキーワード・媒体」を見極めていきます。

広告戦略でKPIをCPOに変更するときのポイント

CPO(契約単価)を軸に広告運用を見直すときは、「全体設計の再構築」と「広告の評価軸の変更」がカギになります。

ここでは、実際にCPOを基準に戦略を組む際に意識したいポイントを紹介します。

CPOから逆算した全体設計が必要

CPOを正確に計測して最適化していくためには、まず全体の売上目標を起点に数値を逆算していく必要があります。

- 年間売上目標

- 顧客1人あたりのLTV(生涯顧客価値)

- 必要な契約件数

- 商談数・リード数・問い合わせ数

これらをKGI→KPI→KDI(具体的な行動指標)へ落とし込むことで、広告施策ごとの役割が明確になります。

例えば「契約10件」を目標にすると、「リードが何件必要で、問い合わせは何件取らなければいけないか」がみえてきます。ここまでKPIが明確になっていると、どの広告チャネルを重視すべきかも自ずと決まってくるでしょう。

CPOベースの「施策評価」に切り替える

従来の「CPAが安いから正解」という評価では、本当に利益に直結する媒体を見逃してしまう可能性が高まります。

例えば、以下のような場合をみてみましょう。

| 媒体 | CPA | CPO |

| A | 4,000円 | 10万円 |

| B | 8,000円 | 7万円 |

このように、CPAが低いAよりもBのほうが契約につながっていて効率的ということは、決して珍しくないのです。

施策の成果を正しく判断するには、「最終的な契約につながるかどうか」で判断基準を作ることが重要です。そうすることで、「逆アロケーション(CPAが高くてもCPOが低い媒体への予算配分)」という柔軟な運用が可能になります。

広告×営業のPDCAサイクルを整える

広告施策を実施したあとの営業プロセスと連携した振り返り体制の構築も、非常に大切です。

業界によっては、「リード→商談→契約」までに数か月かかる場合もあります。だからこそ、以下のようなフェーズごとの判断期間を設定しておくと、より的確にPDCAを回しやすくなります。

- 反響数・CPA:2週間〜1か月

- 商談数・CPL:1〜2か月

- 契約数・CPO:3か月〜四半期単位

分母が少ない業界の場合、短期間で判断することはかえって危険です。評価と改善を繰り返しながら、自社に合ったサイクルを見極めていきましょう。

KPIをCPOに変更した企業の成功事例

実際に、CPAからCPO視点に切り替えることで成果を出した企業の事例を紹介します。

株式会社ゴンドラが支援した某ハウスメーカーは、CPA重視で広告を出稿していました。たしかに問い合わせ数は獲得できていたものの、契約に結びつく率は低く、広告費の割に利益が伸び悩んでいました。

そこで取り入れたのが、CPOを基準とした広告評価です。具体的には、以下のような施策を実施しました。

- 自社開発ツールを利用して獲得媒体を一元管理

- 媒体との綿密なハンドリングにより、低CPO媒体への注力を実現

- 効率的な集客モデルの確立

固定IDを発行して集客領域から営業領域まで一貫管理することで、何の媒体から成約までつながったのかを可視化。その結果、効果的な投資に注力できるようになったのです。

最終的に、CPA10,000弱のWeb広告で契約単価60万円に対して、CPA3万円程度のアフィリエイト広告で約40万のCPOを達成しました。

KPI変更時の課題と解決策

「CPOやROASに切り替えたほうがよいのはわかるけれど、どのように進めればいいの?」「理論はわかるけれど、いきなり切り替えて実際うまくいくの?」

多くの企業が直面するのが、この「理想と現実のギャップ」です。

実際、KPIをCPAから変更する際に、以下のような課題がよく挙がります。

- 運用担当者のスキル不足

- 社内の理解不足

- 必要なデータ収集・統合の困難さ

- 計測ツールの導入ハードル

上記のようなお悩みを抱えている企業は、決して少なくありません。しかし、大切なのは「今ある環境で、できるところから始めること」です。

特に、「社内体制を整え、進捗管理・データ分析を継続的に行うこと」が重要となります。

- 現状導入しているツールでできる計測方法を調べてみる

- 1つのチャネルだけでもデータ連携に挑戦してみる

- まずはざっくりと契約につながった媒体のCPOを計算してみる

ただし、CPOベースの運用を成功させるには、運用型広告だけではなくマーケティング領域の幅広い知見が求められます。自社で対応することに少しでも不安がある場合は、ゴンドラのように集客から営業、CRMまで一気通貫で支援できる企業に相談してみてもよいでしょう。

CPA至上主義から脱却し、ムダのない広告運用を実現するには

これからの広告運用で最も大切なのは、「売上や利益に直結する指標に向き合うこと」です。「CPAが安いからOK」「目標CV数を達成したからOK」といった“その場しのぎ”の評価軸では、ビジネスとしての成果にはつながりにくくなっています。

特に、広告費を“ムダにしない”ためには、以下の3点が欠かせません。

- リードの“質”まで見極める

- 商談や契約のデータまでつなげて可視化する

- 契約単価(CPO)や広告費用対効果(ROAS)をベースに運用改善を行う

まずは今の環境で「見える化」できる範囲から始めて、少しずつ精度を高めていくことが大切です。

広告運用で成果を出すために、「売上にどれだけ貢献できるか?」という視点を持ちましょう。「やってみたいけど、どう進めたらよいかわからない」と感じる場合は、外部のパートナーと組むことがおすすめです。

ゴンドラでは、統合型のマーケティングを通じて一社一社に最適な施策の立案・実施を行っております。また、自社開発のツールをはじめとしたさまざまなツールを活用することで、Cookie規制の影響を受けずに正確なデータ計測が可能となっています。

お客さまの課題に寄り添いながら、ムダのない広告運用を実現することが可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。

最新のマーケティングノウハウを継続的に学びたい方へ

ゴンドラでは、メールマガジン会員限定で、定期的に無料ウェビナーを開催しています。

- 顧客獲得戦略ウェビナー

広告費を最適化しながら質の高いリードを獲得する最新手 - 顧客リテンションウェビナー

一度の取引で終わらせないロイヤルカスタマー化の仕組み作り - CRMマーケティングウェビナー

顧客データを活用した売上最大化の実践事例

これらのウェビナーでは、今回の記事では触れきれなかった深掘りコンテンツや、短期間で成果を出すための具体的なステップ、最新のマーケティングトレンドなどを惜しみなく公開しています。

「理論だけでなく、明日から使える実践的なノウハウを学びたい」というマーケター・経営層の方は、ぜひご活用ください。

▼ メールマガジンのご登録はこちらから ▼

また、セミナーで使用した資料は以下ボタンからすぐにダウンロードいただけます。

CONTACT お問い合わせ

WRITING 執筆

LIFT編集部

LIFT編集部は、お客様との深いつながりを築くための実践的なカスタマーエンゲージメントのヒントをお届けしています。