※2025年7月8日に公開した下記記事につきまして、調査結果の集計数値に一部誤りがございました。掲載画像を含め内容を修正のうえ、同年7月23日に再掲いたしました。

「検索順位は維持しているのに、流入数が減っている…」

多くのSEO担当者が直面しているこの現象の背景には、Googleの生成AI検索「AI Overviews」の本格展開があります。従来の検索体験とは異なる「AI主導の情報提供」が開始されたことにより、Webサイト運営者やSEO担当者には、新たな対応が求められるようになりました。

株式会社ゴンドラは、SEO担当者101名を対象に、「AI Overviewsによる影響と対応」に関するアンケート調査を行いました。

この記事では、WebマーケティングのスペシャリストがAI検索時代の現状と課題を踏まえ、今後必要になる対策について解説します。

INDEX目次

AI検索対応の現状|6割が対策着手も技術面には課題

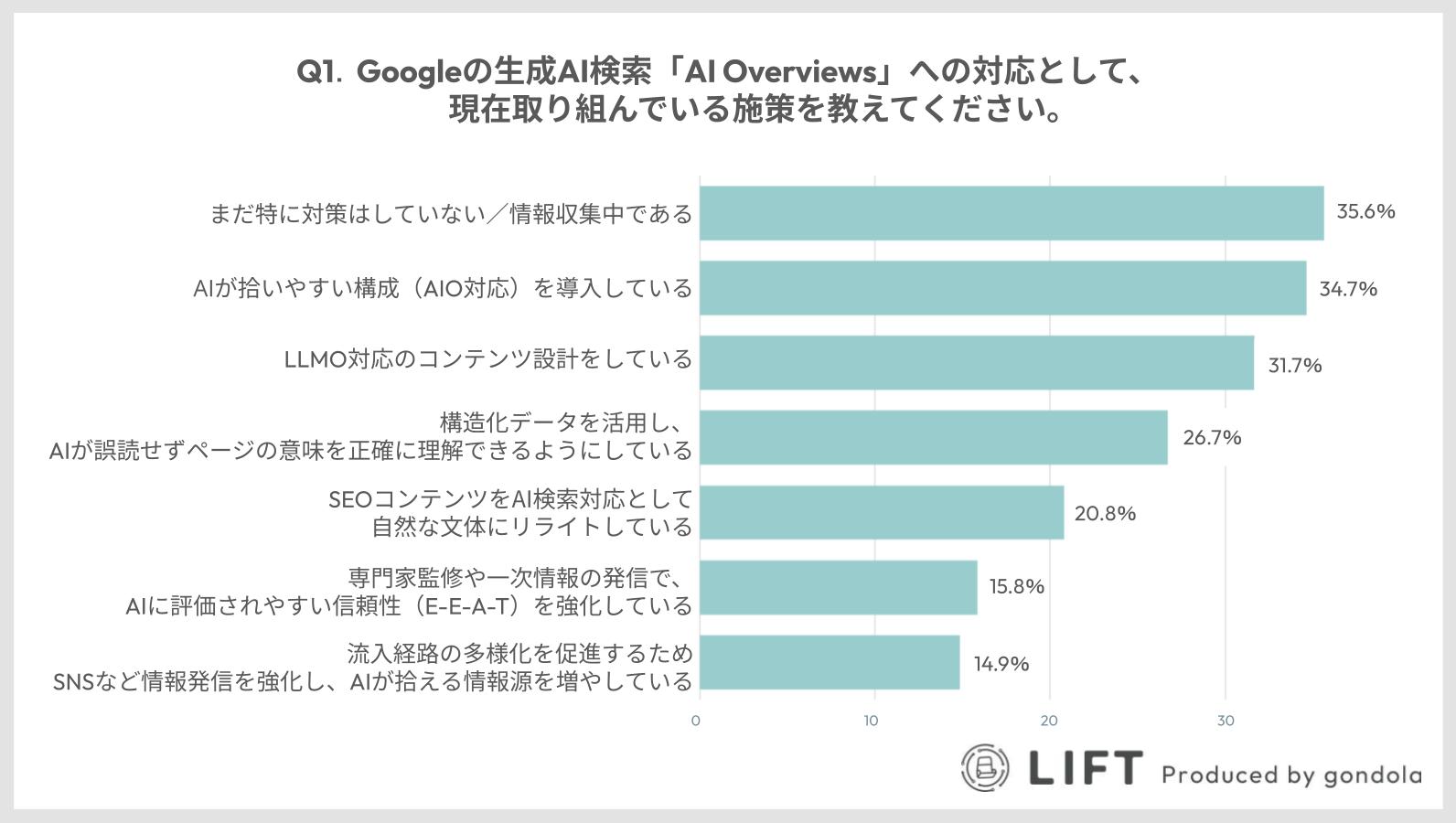

GoogleのAI Overviewsへの対応状況を調査した結果、「まだ特に対策はしていない/情報収集中」との回答が最も多く35.6%を占めました。

一方で、約6割※の担当者が何らかの対策に着手していることから、AI検索への関心の高さが伺えます。

※「まだ特に対策はしていない/情報収集中である。」(36)は重複回答なしなため、全回答者数(101)から「まだ特に対策はしていない/情報収集中である。」(36)を差し引いた割合により算出。

最も注目されているのは「AIO対応」

具体的な対策で最も多かったのは「FAQ形式や箇条書きなど、AIが拾いやすい構成(AIO対応)を導入している」で、次いで「AIに引用されやすい文章構造のコンテンツ設計」でした。

この結果から、多くの企業が「整理・構造化されたコンテンツがAIに引用される可能性が高い」という特性を把握し始めていることが読み取れます。

一方で、「AIO対応」と「未対応」の割合がほぼ同水準にあるという結果も得られました。現時点において、AIO対応は一部の先進企業のみで実験的に導入されている段階だといえます。

技術面・品質面での取り組みには課題が残る

一方で、従来のSEOで重要視されていた「構造化データの活用(26.7%)」や「文体のリライト(20.8%)」といった施策については、取り組み率が低い結果となりました。

これらの施策は、エンジニアやライターとの連携が必要な専門性の高い領域であり、マーケティング・Web担当者だけでは対応が困難なためと考えられます。

また、コンテンツの評価に直結する「専門家監修や一次情報の発信によるE-E-A-T強化」への取り組みも15.8%にとどまっています。AIは信頼性の高い情報を優先的に引用する傾向にありますが、E-E-A-T強化を「AI検索対策として必須の取り組み」として認識する企業はいまだ多くないようです。

ユーザー行動の変化|間接的影響により測定の限界が顕在化

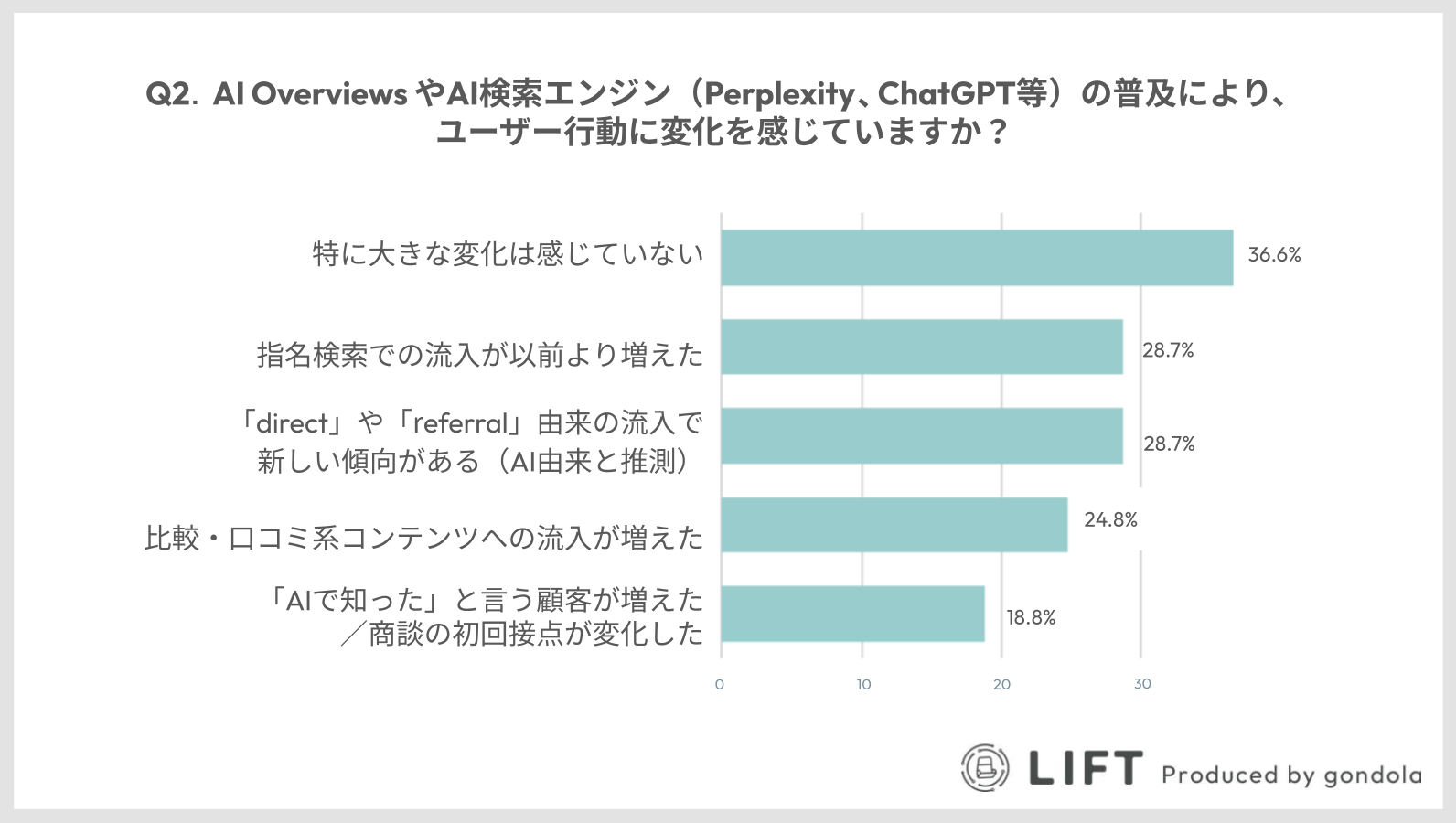

AI OverviewsやAI検索エンジンの普及によるユーザー行動の変化について、「特に大きな変化は感じていない」との回答が26.6%で最多となりました。

しかし、残りの回答者は何らかの変化を実感していることから、AI検索がユーザー行動に段階的な影響を与え始めていることが明らかになっています。

AI検索の見えない影響と測定の課題

注目すべきは、「指名検索の増加」「direct/referral由来の新しい流入傾向」「比較・口コミ系コンテンツへの流入増加」といった変化が多く報告されていることです。生成AIがWebサイトに直接ユーザーを送り込むのではなく、AIでの情報収集をきっかけに、あとから企業名で検索したり直接サイトを訪問したりする行動が増えているのです。

従来の検索では、「Google検索」や「広告」といった参照元を正確に把握することができました。しかし、AI検索では異なります。

例えば、生成AIに「おすすめのマーケティングツールは?」と質問されたとしましょう。この場合、回答で自社が紹介されたあとにユーザーが指名検索やURL入力で訪問しても、Google Analytics (以下、GA4)では「指名検索」や「直接流入」として記録されるため、AIが訪問のきっかけだったとわかりません。

今後は、ますますAIチャットが検索の入口になるケースが増えていくと予想されます。

新たな測定手法の必要性

このような変化を捉えるには、従来のアクセス解析ツールだけでは限界があります。

企業には、以下のような新しいアプローチが求められるようになりました。

- ブランドリフト調査

- AI経由導線の可視化

- ChatGPTやPerplexityでの自社ブランド言及状況の把握

最近では、生成AI上で自社ブランドがどのような質問や文脈で取り上げられているかを監視できるツールも登場し始めています。

従来は、「自社サイトへの訪問数」で効果を測っていましたが、AI時代では「AIがどれだけ自社を推薦してくれるか」「どのような文脈で紹介されるか」といった、間接的な露出を測定することも重要になってきているのです。

今後、重要となっていく施策|LLMO・AIO対応が最優先

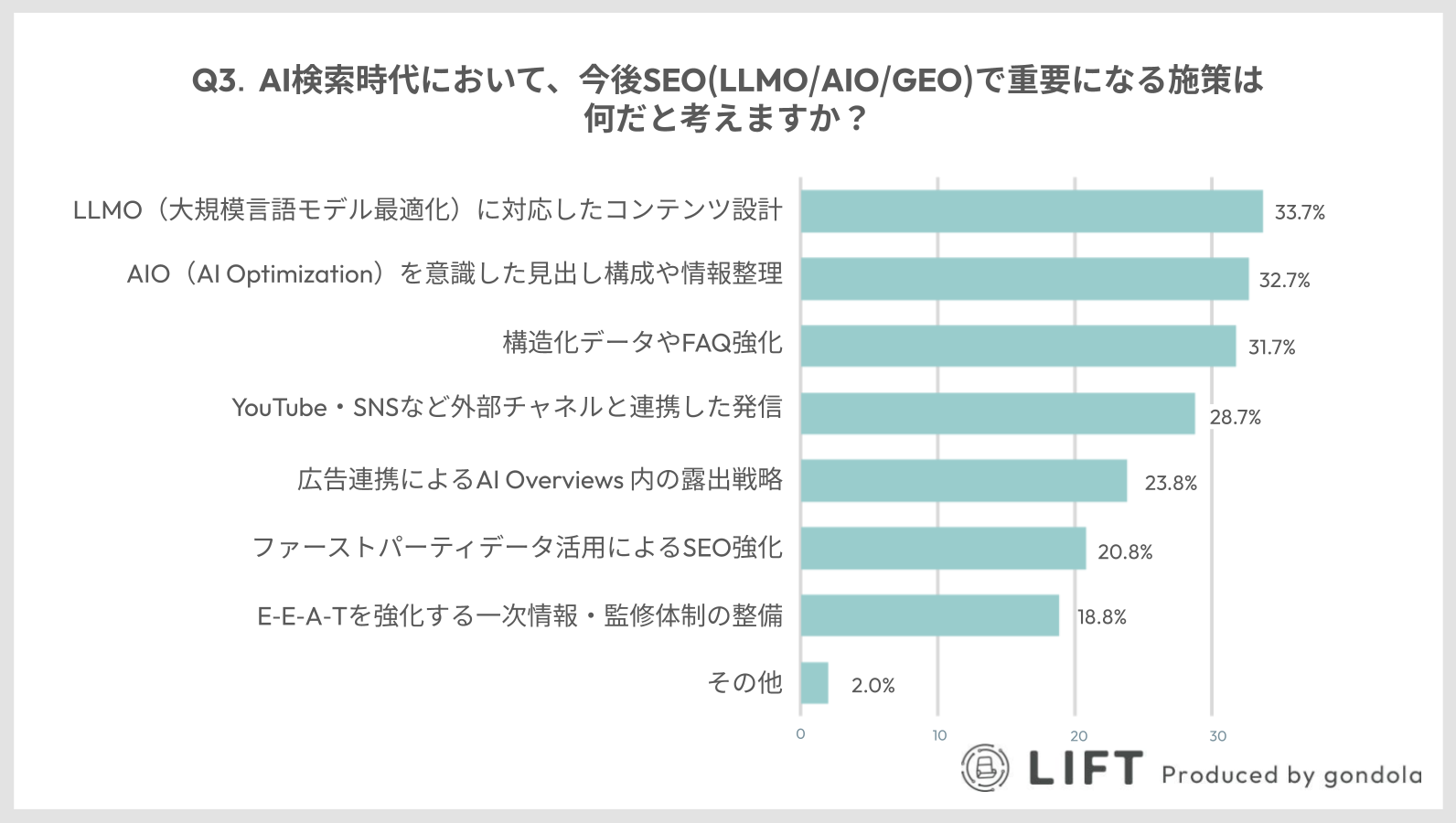

AI検索時代において今後重要になる施策については、複数の選択肢に回答が分散する結果となりました。

このことから、まだ明確な最適解が見えておらず、各企業が手探りで対応していることが読み取れます。

AIが理解しやすいコンテンツ作りと外部チャネル活用が重要

上位に挙がったのは、「LLMO(大規模言語モデル最適化)対応コンテンツ設計」「AIOを意識した見出し構成・情報整理」「構造化データやFAQ強化」といったコンテンツ改善施策です。

特に、「構造化データ・FAQの強化」が高く評価されており、検索エンジンだけでなく、AIが情報を文法的に正しく処理できる設計への関心が高まっています。

また、「YouTubeやSNSとの外部チャネル連携」という回答も高い支持を得ました。AIが動画の説明文やSNSの投稿内容も参考にする可能性を想定し、複数のチャネルを「AIに学習してもらうための重要な資産」として再評価する動きが出てきているようです。

AI対応はまだ「模索段階」

どの施策も一定の支持を得ていることからもわかるように、まだ明確な最適解が確立されておらず、各社が手探りで対応している段階にあります。

特に、AI Overviewsでの広告表示は本格導入の初期段階にあります。そのため、多くの企業が「将来的にAI検索でも広告が表示されるようになったら重要になりそう」という期待先行の投資を行っているのが現状です。

また、「E-E-A-T強化のための一次情報・監修体制整備」は18.8%にとどまりました。この取り組みは、従来のSEO施策の延長として捉えられていますが、AIが信頼できる情報源を重視する特性を踏まえると、今後はこの分野のさらなる強化が重要となりそうです。

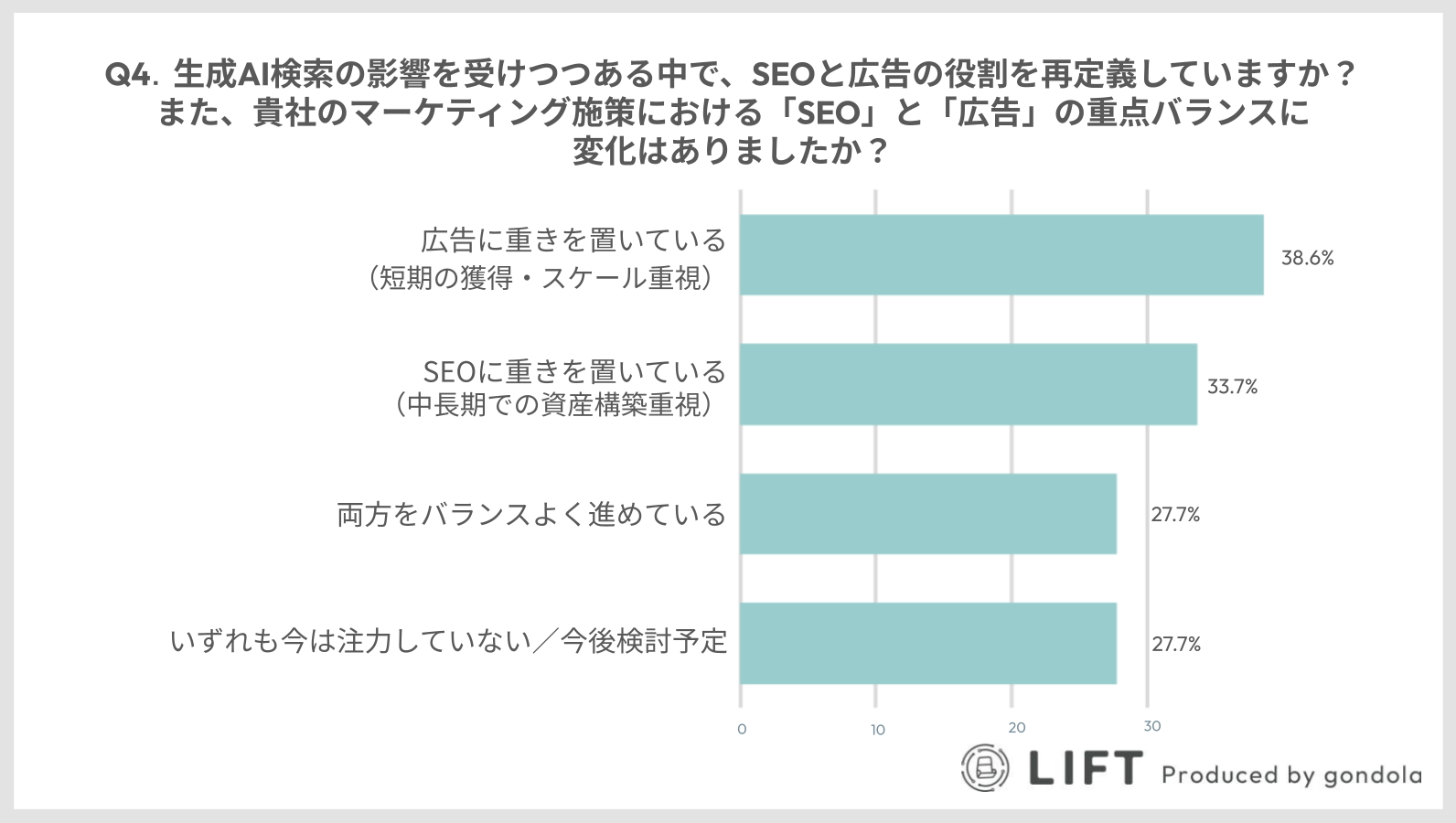

SEOと広告のバランス|広告重視が最多も対応は二極化

生成AI検索の影響により、企業のマーケティング戦略において興味深い変化がみられました。

「広告重視」が最多となった一方で、「SEO重視」「バランス型」「検討中」と回答が分散し、企業の対応が二極化していることが明らかになっています。

SEOと広告、両領域とも不確実性に直面

「広告に重きを置いている」企業が最多となった背景には、従来型のSEOが通用しにくくなることへの不安があると考えられます。

生成AI検索が普及し、従来の検索順位がそのまま流入に直結しなくなってきた近年。「順位を上げてもクリックされない」「自社サイトが表示されない」といった成果の不確実性が課題となり、測定しやすく即効性の高い広告施策へと回帰する動きが生まれています。

しかし、AI Overviewsでの広告表示は米国中心の導入初期段階で、日本市場での実装時期や表示形式、ユーザーの視認性なども不透明です。そのため、広告が今後も安定的に成果を生むとは限りません。

過渡期における新戦略の必要性

今回の回答から、企業の多くが従来のマーケティング戦略の見直しを図っている過渡期にあるといえるでしょう。

SEOの不確実性から広告へとシフトする企業が増加する一方で、その広告自体も生成AIの進化とともに変化し始めています。今後は、広告だけに依存するのではなく、以下のような包括的なアプローチが必要となっていくでしょう。

- AI Overviewsに選ばれやすい構造的コンテンツの整備

- 権威性の高い情報発信による信頼性向上

- 指名検索を促進するためのブランド設計

つまり、「生成AI前提のフルファネル戦略」への転換が求められているのです。

株式会社ゴンドラ シニアコンサルタント 藤原洋平による総評

今回の調査結果から、生成AIの台頭によってSEO・広告・コンテンツ設計のあり方が構造的に再編され始めていることが明確になりました。

特に、「生成AIにどう読まれるか・どう参照されるか」という軸にシフトしていることを示しています。

現場でもAI検索の影響を実感

この変化は、すでに数字として表れています。

実際、弊社オウンドメディアのHowTo系クエリでは、順位は維持しているにもかかわらず、検索からの流入が前年同時期と比べて減少するケースがみられ始めています。これは、GoogleのAI Overviewsがユーザーのクリックを奪う構造が現実化していることの典型例といえるでしょう。

一方で、指名検索のボリュームは前年比で約1.2倍に増加しました。この結果は、生成AIを通じた新たなブランド認知が、ユーザーの「後追い検索」につながっている可能性を示唆しています。

さらに、ChatGPT経由のリファラ流入が確実に増加していることからも、ユーザーが検索エンジンだけでなく、生成AIを経由してWebページへと遷移している動きが確認できます。

求められる戦略転換

今後、私たちが向き合うべきは「検索上位を取る」ことだけではありません。生成AIに選ばれやすい情報構造とコンテンツ設計、そして信頼性の高いユーザー体験の構築のすべてを、マーケティング戦略の軸とする必要があります。

単にSEO施策を実施するだけではなく、生成AIと共存・共進化するための本質的な情報設計とブランド構築へとシフトしていくべきタイミングが来ているのです。そのためには、AIO・LLMO・GEOといった新しい最適化概念についても理解を深める必要があります。

まだ確立された正解がないこの分野では、一秒でも早く実験・実装を進めることこそが、競争優位性の確立につながります。これまで以上に「技術的最適化」と「ユーザー価値」の両立が重要となる今後の市場に適用するために、継続的な情報収集と段階的な施策導入を心がけましょう。

LIFTでは定期的に、マーケティングの最新情報をメルマガで発信をしております。

ぜひこの機会にメルマガ登録をお願いします!

AI検索時代のマーケティング戦略構築をお考えの企業へ

AI検索時代における最適なマーケティング戦略を構築するには、従来のSEO・広告運用に加えて、生成AIとの共存を前提とした包括的なアプローチが不可欠です。

株式会社ゴンドラでは、貴社と同じゴールを見据えた統合型支援を提供しています。AI検索対応を含むSEO戦略から広告運用、さらには指名検索を促進するブランド設計まで、各分野のスペシャリストが一社一社にとっての最適解を提案いたします。

- AIO・LLMO対応コンテンツ設計の実装支援

- AI検索を意識した構造化データ・FAQ最適化

- 生成AI時代のSEO戦略立案・実行

- 指名検索促進のためのブランディング・広告運用

- AI検索効果測定・分析手法の構築

AI検索時代に対応したマーケティング戦略の構築や、LLMO・AIO対応を含む包括的なデジタルマーケティング支援をお求めの企業は、ぜひゴンドラにご相談ください。

調査概要

調査実施会社:株式会社ゴンドラ

調査対象:25歳〜45歳のSEO担当者

回答者数:101名

調査期間:2025年5月27日〜6月3日

調査方法:インターネット調査

回答形式:全質問複数回答可(各数値は回答者に占める割合)

※本調査は2025年6月3日に実施完了されたものです。AI検索技術は急速に発展しているため、最新の動向については定期的な情報収集をおすすめします。

CONTACT お問い合わせ

WRITING 執筆

藤原 洋平

Google、Yahoo! JAPANを中心としたリスティング広告、Facebook、instagram、X(旧Twitter)、LINEを中心としたSNS広告、アフィリエイト広告、インフルエンサーキャスティングなど、webマーケティング全般を手掛ける。

これまで数多くのセミナー・ウェビナーに登壇。書籍「BtoBマーケティングの基本 IT化のインパクトを理解する12 の視点」(日経BP)を執筆。